| 鏡山次郎HP |

ふるさとの会文章部会 山科人 編

ふるさとの会文章部会 山科人 編

(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 文章部会 部員)

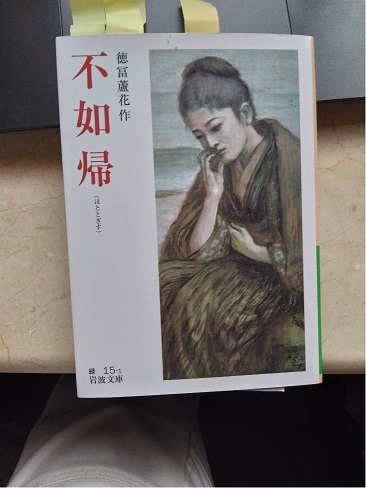

『不如帰』再考

徳富蘆花の小説「不如帰」は1898年(明治31年)11月~翌年5月『國民新聞』に掲載された。その後何度か加筆編集され書籍化された。

東海道線の旧路線山科駅での別れの場面は『京都滋賀 鉄道の歴史』(田中真人・宇田正・西藤二郎著 京都新聞社)に詳しく書かれてあり、そのころに複線化の工事が行われていたらしい。単線だからこそ列車がすれ違いのこのシーンが劇的な場面となったというわけである。また、京都・大津間開通は1880(明治13年)で、勧修寺に山科駅が設置された。その後、新橋・神戸間開通 1889(明治22)年開通なので、武男が乗った汽車は小説では 1895(明治28)年6月10日となっている。浪子、片岡中将、幾一行が京都旅行を終え、東京方面へ向かう列車とすれ違う。

当時汽車であこがれの地、京都へ行く設定は読者の気を引くものだったはずである。ちなみに東山トンネルを通る新路線(現山科駅)の開通は1921(大正10年)である。

徳富蘆花は熊本出身であるが、同志社で学んだ。同志社系列の中学高校で教育を受けた人なら「熊本バンド」という名前が必ず出てくるだろう。先日のふるさとの会で案内している時にも参加者から声を上げた人がいて、おそらく60年以上前の宗教の時間を共有されているな、と思った。

さて、徳富蘆花には兄がいて、偉大なジャーナリスト徳富蘇峰である。「偉大過ぎる」兄に対するコンプレックスにより、その後何度もけんかをしたことが知られている。同志社にいたころ、徳富蘆花はなんと同志社の創立にかかわった山本覚馬の娘、久栄(当時15歳)に恋愛感情をもつ。新島襄の妻は『八重の桜』のあの八重で姪子になる娘であった。周囲からの反対を受け、蘆花は熊本へ帰る。久栄はその後22歳で短い生涯を終える。そのいきさつは20年以上たってから小説『黒い眼と茶色の目』(1913)にしている。蘆花はトルストイに会いにロシアへ渡ったという行動力のある人物だが、失恋で熊本へ逃げ帰るという青春時代をも経験しているのだ。だから京都への強い思い入れは持っていたと思われる。

小説の構成を作者が考えるときに、山科駅を別れの場面に持ってきた理由として考えられるのは、「京都からほどほどの距離感、隔絶感」がある場所としてこの山科が選ばれたのではないか。それが私の今回の結論である。

テレビの「ブラタモリ」で銀閣寺と吉田山をテーマに放送されたことがあった。銀閣寺からの目線で京の町を見ようとした場合、吉田山が視界を遮ってしまう。足利義政にとって京の町、とりわけかつて自分が治めていた花の御所を遮ってくれるのが吉田山であった。都には近いが視界に入らない、というロケーションは「近いのに隠遁生活ができる」場所であった、というおもしろい内容であった。この放送があったころ、鹿ケ谷にあった学校に勤めていた。校舎から毎日見る吉田山は真西であった。そして市内よりも早く吉田山に日没が訪れるのであった。

作者徳富蘆花にもなつかしい、でも直視できない京都の苦い思い出のある地は舞台にしたくなかった。でも京都から離れたくはなかった。まさしく「ほどほどの」地であったのだから。山科を選んだのはそんな理由であったのではないか。

大石良雄が山科の西野山を選んだ理由しかり。人目を避けられるし、情報も遮られる。でもその気になれば情報収集は可能だ。滑り石街道という間道を通り、廓に通う方法で新しい情報は得られた。京都盆地のすぐ隣にある山科盆地は、都に近すぎて宿場町として発展はできなかった。あくまでも「一休みの地」としての存在だったのである。

(山科人 2025年6月24日)

*本サイト掲載の記事、写真等の無断転用をお断りします。(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)