| 鏡山次郎HP |

ふるさとの会文章部会 山科人 編

ふるさとの会文章部会 山科人 編

(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 文章部会 部員)

写真は現在の御陵駅出口から北を望む

須恵器の時代へ思いをはせる

昨年6月実施された、ふるさとの会主催「ふるさと山科再発見第4回 山科の遺跡・遺産めぐり…天智天皇陵遺跡を訪ねる…」では、事前に下見を何度か行った。京都橘大学の中久保辰夫先生と一緒に天智天皇陵(御廟野古墳)を訪れた時の事である。土師器と須恵器の違いも理解できなかったわれわれであったが、事前学習する中で、前者が600~700℃の野焼きの製造であったのに比べ、後者は窯を使った朝鮮半島からの新しい技術により高温(1,000℃以上)で硬く作られたものであることを知った。山科では中臣遺跡で発見された須恵器が第1号といわれている。6世紀終わりから7世紀初めごろである。天智天皇が没したのは672年で、御陵の工事着工は699年である。壬申の乱がおこったからだといわれる。

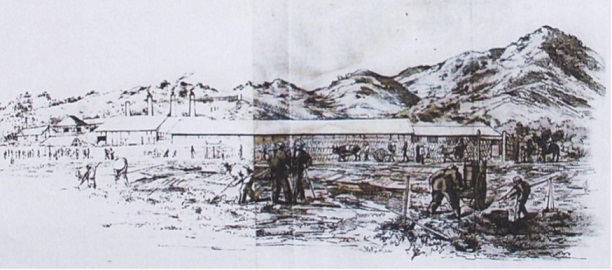

中久保先生は現地で「御陵ができて付近の木を切るのがよくない、ということで山科での須恵器の製作は終了した。土地利用が変化し、産業が変わっていった。ところが、日本各地ではその後須恵器の製作は増えていった」という内容を話された。その時私がこんな質問を中久保先生にした。「須恵器を焼いた窯の灰を分析して何の木を燃料にしたのかわかるのですか?」すかさず答えられたのは「アカマツです」という言葉であった。そのとき周りにいたスタッフメンバーの多くが同時にうなずいた。御陵の西北に位置する地域が「封じ山」という名前であることを知っていたからである。つまり宮中に献上するマツタケの産地であるために、古来より一般人の立ち入りを禁ずる、という意味の「封じ」る山、すなわちマツタケを産するアカマツが生え広がる山の風景こそ山科の原風景、はるか古代から続く景色だと共有したのであった。ちょうど疏水のレンガ工場を紹介する写真は見事にはげ山になっている。

(地下鉄御陵駅入り口に建てられた案内石碑の写真は現在劣化して判読できない。元の写真は疏水記念館のものである。煉瓦を焼くために伐り出された裏山はみごとにはげ山になっている。)

ところがこれは幻想であった。前回の「火消し壺のたどった道」でプロパンガスの普及と松林の景観が変化してきた、ということを書こうとして引っ張り出してきたのが『森と人間の文化史』(只木良也

著 NHK市民大学1986)という本である。改めて読み直してみた。この中で著者が繰り返し述べているのが、「人の営みが森林の景観を変えてしまった」ということである。アカマツの林に人間が日常的に入り込み、柴や落ち葉をかき集めていた(「収奪」ととらえる)からこそアカマツ林は維持されていた。ふだんの焚き木だけではない。堆肥にも使われていた。戦後、化成肥料やプロパンガスの普及で山に行かなくなると、落ち葉がたまり土地が肥沃化していく。乾燥ややせ地に適したアカマツなどは、肥沃な土を好む植物相(シイ・タブ・カシなどの照葉樹林)にとって代わられるのである。こういう変化を「遷移」とよぶ。

同書には大阪泉北ニュータウン建設に伴い、古代の須恵器の窯跡が調査され、その窯跡の木炭を分析したところ、「薪の原料はほとんどはカシなどの照葉樹で6世紀後半からアカマツがぐんと増え、7世紀後半以降にはほとんど全部アカマツにかわってしまう」という西田正規氏の論文が引用されている。3世紀の邪馬台国の時代には日本にはマツはあっただろうが、目立たない存在だった。『魏志倭人伝』には日本の当時の植物名が記述されている部分があり、その中にマツは出てこない、という。

ここからが仮説である。仏教が日本に伝来したのが538年、そのとき須恵器の製法もたぶん同時期に入ってきたと考えよう。100年経たずして山科の中臣で須恵器が焼かれた。全国的に見ても早い時期に焼かれていたことになる。当初はカシなどの木を薪にしていたのだろう。最初は中臣に近い西野山は照葉樹林が広がる山であったはずだ。

ちょうど新緑のこの時期、五条通を大谷本廟の上あたりを車で東山をめざして登っていくときの景観を思い浮かべてもらいたい。青い山の中に緑の濃い色が盛り上がって見えるだろう。あれがシイ・タブ・カシといった照葉樹林である。

ところが実際に燃やす燃料にするならアカマツにはかなわない。アカマツのほうが油脂分も多く火力も強い。つまり焼成温度も高くなるからだ。燃料の木をすっかり伐り出してはげ山になった山をあとに窯の場所を少しずつ移動して山科の山すそ、西野山から北へ移動していった。窯は斜面につくる必要があるからである。

須恵器の登場の前、山科では人々が農生活をしていく中で、山へ入り込む機会が増え、周辺の山はアカマツの遷移が見られるようになる。当然山の景観も変わる。アカマツは大昔から山科の山に生えていたのではなかった。アカマツは人間の生活をすることでいわば「環境破壊」をすることで生まれた遷移の結果相なのだ。天智天皇御廟遺跡で焼かれた須恵器の窯跡で「やっぱりアカマツか」と簡単に納得したのはいささか早とちりであった。それよりほんの少し前に(といっても数十年前である)人間は山からの収奪を始めていた、もっと言うと山をアカマツしか生えないようにして暮らしていたのである。そのアカマツを求めて須恵器を焼く人々が移動してきたのだ。でもすぐに須恵器は焼かずに「土地利用が変化し、産業が変わっていった」(中久保先生の言葉)というわけである。山科の人々は違う生業を見つけたようである。それはどんなものであったのだろうか。またまた次の疑問がわいてくる。

(山科人 2024年5月28日)

*本サイト掲載の記事、写真等の無断転用をお断りします。(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)