| 鏡山次郎HP |

ふるさとの会文章部会 寅次郎 編

ふるさとの会文章部会 寅次郎 編

(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 文章部会 部員)

生成AIは本当に言葉が使えているのか?

1 言葉が使えることの謎

“今このコラムを書くために私が使っている言葉は、誰が選んでいるのだろうか?”

ふるさとの会のホームページの『コラムの部屋』に掲載するための原稿を書くときに、私はこのような疑問を発することがよくある。

この疑問に対しては、「それはあなたが自分の意思で選んでいるに決まっているでしょう!」という答えが返ってくることが予想される。10年以上前なら、私もそのように考えたに違いない。

しかし、東山区長に就任して間もない頃、私はある経験をしたことによって、自分が発している言葉を自分の意思で選んでいないことに気づいた。その経験とは、ある行事の来賓として多くの人の前で挨拶をしたときのことだった。

挨拶に慣れていない当時の私は、部下が作成した挨拶原稿を暗記して挨拶をしていた。私は、来賓の中で三番目に挨拶をすることになっていた。二番目に挨拶をした京都府の幹部職員の挨拶を聞いていたとき、その中で触れられているトピックス的な話が、私が準備していた内容とまったく同じであることに気づいた。この話は私の挨拶の中では重要な要素となっていたので、“しまった!”と思ったが、別の話題を思いつく暇もなく私は壇上に上がった。それでなくても挨拶に不慣れな私の頭の中は真っ白になり、しどろもどろに言葉をつないで挨拶を始めたものの、途中から次にどのような言葉を発したらよいかがまったく思いつかなくなった。それでも何かを話さなくてはならないという思いで、無我夢中で言葉を発し続けたのだが、挨拶が終わって振り返ってみたとき、自分がどのような言葉を使ったのかをほとんど思い出せなかった。

“あのとき私は、自分の意思で言葉を選んでいなかったのに、へたくそながらでも話ができたのはなぜだろう?”

そんなことを思いながら、普段の会話で自分が話している言葉の一つ一つを点検してみると、それらの言葉を自分の意思で選んでいるのではなく、無意識に言葉が出ているということに気づいた。逆に、自分の意思で言葉を選ぼうと意識すると自然な会話にならなかった。

「自分が使っている言葉を自分の意思で選ぶことができないのは論理的に当然である」ということを書いている本を読んだことがある。

例えば、「ふるさとの会の活動に参加します」という言葉を発するとき、「「ふるさとの会の活動に参加します」という言葉を使おう」という意思が必要だと仮定してみよう。この意思は、「「ふるさとの会の活動に参加します」という言葉を使おう」という言葉によって成り立っている。すると、この意思が生まれるためには、「「「ふるさとの会の活動に参加します」という言葉を使おう」という言葉を使おう」という内容の意思がさらに必要になるのである。これでは無数の意思が必要になってしまい、そのような意思の存在を仮定することは論理矛盾を起こすのである。

このようなことから、人は、自分が使う言葉を自分の意思で選んでいるのではなく、無意識に言葉を発しているということが分かる。それなのに、なぜ人は意味のある会話ができたり、文章が書けるのだろうか?

学問の世界では、この謎の解明がまだできていないと言われている。

2 チンパンジーのアイは言葉の意味を理解していなかった!

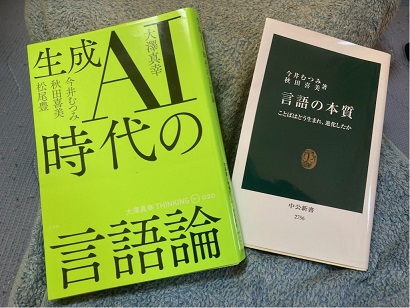

新年早々に『言語の本質』(今井むつみ・秋田喜美共著)というタイトルの中公新書を読んだ。その本では、京都大学霊長類研究所の有名な実験の結果を紹介していた。実験に登場するのは、言葉が使える類人猿として有名になったアイという名前のチンパンジーだ。

この実験では、様々な色のカタログと一つ一つ形の違うブロックを同じ数準備し、色カタログとブロックを一対一に対応させる。例えば、黄色なら三角形のブロック、青色なら四角形のブロック、赤色なら星形のブロックというように対応させる。そして、アイに黄色のカタログを見せ、その色に対応する三角形のブロックを選んで持ってこさせるなど、各色に対応したブロックを選ばせるように訓練した。その結果、アイは、数多くの色に対応する形のブロックを間違いなく選べるようになった。これは人間の子どもに、「黄色のカタログ」を見せて、それが「黄色」だと教えることに似ている。子どもは、このような訓練を受けると数多くの「色」を覚え、それに対応した「色の名前」を言えるようになる。

この実験によって、アイは、色に対応した言葉を使えるようになったと研究者は判断していた。ところが、その研究者は、あるとき、実験をするという意図を持たずに気まぐれにアイに三角形のブロックを見せて、それに対応する黄色のカタログを選ばせようとしたら、アイは黄色以外のカタログを選んでしまったのだ。同じことを何度繰り返してもアイは確実に黄色のカタログを選ぶことができなかった。つまり、アイは「黄色(のカタログ)」を見せられると「黄色という言葉(に対応するブロック)」を選べるのに、「黄色という言葉(に対応するブロック)」を見せられても「黄色(のカタログ)」を選べなかったのだ。

ところが、同じような訓練を経た人間の子どもなら、「黄色はどれかな?」と質問すると、確実に黄色のカタログを選べるようになるだろう。

この違いは何を意味しているのか?

人間の子どもは、「黄色という言葉」を教えられたら、その言葉が「黄色という色」、すなわち「黄色という意味」に対応していることを理解するが、チンパンジーのアイはそれが理解できなかったということになるのだ。

3 生成AIは言葉の意味を理解していない!

上記のように、ある「言葉」とその「言葉が指し示す意味」が対応していることが理解できるかどうかという問題を、学問の世界の専門用語では「記号接地問題」と表現している。先ほどの実験の結果では、人間の子どもは記号接地できているのに対して、チンパンジーのアイは記号接地できていないということになる。

なぜ、人間の子どもは記号接地できるようになるのだろうか?

『言語の本質』では、子どもが最初に使えるようになる言葉である「オノマトベ」に注目している。オノマトベというのは、「コロコロ」、「サラサラ」、「ワンワン」など、擬態語や擬音語として人の感覚に対応した言葉である。子どもは、自分の感覚に対応した様々なオノマトベがまず使えるようになり、それをベースにして感覚とは直接結びつかない言葉も使えるようになるということを本書では様々な実験結果を紹介しながら論証している。

例えば、子どもは、まず自動車の音として「ブーブー」というオノマトベが使えるようになり、次に自動車を意味する言葉(名詞)として「ブーブー」を使うようになり、最後に「ブーブー」が「自動車」という言葉と同じであることを理解する。

また、人は、ある言葉を聞くと、その言葉に対応した様々なイメージを喚起されることがよくある。例えば、「悲しい」という言葉を聞くと、「メソメソしている泣き顔」、「涙がポロポロ出てくる様子」、「ワーンワーンという泣き声」などの感覚を伴ったイメージが湧いてくる人も多いだろう。子どもは、身体的な感覚である「メソメソ」、「ポロポロ」、「ワーンワーン」というオノマトベを使うことから始まって、それらのオノマトベをベースにして、「悲しい」という言葉の意味をイメージ的に理解するようになる。このように、人は、ある言葉に対応する意味を、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚といった感覚を伴うイメージを重ね合わせて理解しているということになるのではないかと考えられる。つまり、言葉の意味を理解できるようになること、すなわち記号接地できるようになるためには、このような身体的な感覚が重要な機能を担っているのである。

『言語の本質』では、生成AIは、このような記号接地問題を解決できていないというコンピュータ研究者の見解を紹介している。つまり、生成AIは、自分が使っている言葉の意味を理解していないのだ。しかも、先ほど述べたように、人が言葉を使える仕組みもまだ十分に解明されてはいないのである。

それなのに、なぜ生成AIは言葉が使えるのだろうか?

4 生成AIが言葉を使う仕組みと課題

私が好きな社会学者の大澤真幸は、言語についても様々な角度から研究しており、先ほど紹介した『言語の本質』の著者である今井むつみと秋田喜美の研究成果を高く評価している。大澤真幸が、この両氏と鼎談した内容及び生成AI研究者の松尾豊氏と対談した内容が掲載されている『生成AI時代の言語論』という本が最近出版されたので読んでみた。

この本の中で特に印象に残ったのは、生成AIが言葉を使う仕組みについての解説である。つまり、記号接地問題を解決できていない生成AIが、なぜ言葉を使って会話したり、高度な内容の文章を書いたりできるのかということである。

生成AIは、インターネット空間に存在している膨大な言葉の集合体(本書ではこれを「大規模言語モデル」と呼んでいる)の中で、ある特定の言葉が他の言葉とどのようにつながっているかということを瞬時に調べることができる。例えば、「山科はどういうところか?」という質問を与えられると、生成AIは、「山科」という言葉が登場するインターネット上の大規模言語モデルの中から、「山科の特徴として記されている言葉」を探し出す。そして、言葉と言葉の文法的かつ論理的な結び付け方を事前に学習させておくことによって、「山科の特徴として抽出された言葉」を「山科」に結び付けて答えを作成するのである。

「山科」という言葉に関連付けて、生成AIが、実際にどのような文章を作成するのかについては、この『コラムの部屋』の中の、なにば氏のコラムNo30『生成AIの今 Gemini』で詳しい事例を紹介しているので、そちらをぜひご覧いただきたい。

以上のことから、生成AIは、すでにインターネット上に存在している膨大なデータの中の言葉や情報を利用して会話したり文章を作成しているだけであって、自分自身でオリジナルの言葉や情報を生み出しているわけではないことが分かる。

ここで危惧されていることは、インターネット上には個人情報や誤った情報、他者を誹謗中傷するような情報、差別的な表現などが多数存在しており、これらの情報が生成AIによって勝手に取り上げられて人権侵害や社会的な混乱を生じさせる恐れがあるということだ。

この問題については、例えば差別的な表現や他者を誹謗中傷するような表現などは、事前学習の中で使用しないようにプロブラムすることは可能であると言われているが、個人情報や誤った情報などは事前のチェックが難しいとも言われている。

これに関連した問題として言われているのは、生成AIがインターネット上からどのような言葉を抽出するか、どのような主張を取り上げるのかなどについては、生成AI開発者の意図を反映させることが可能であり、中立性や公平性を欠いた情報が生成AIによって拡散する可能性である。

5 むすび

人がなぜ言葉を使えるのかということについては、すでに述べたように、現在のところその謎は解明できていない。

この謎を解くためには、言葉の問題だけでなく、人間とは何か、すなわち人間以外の動物にはない人間の本質は何なのかということを解明する必要があるように思われる。先に紹介した『言語の本質』では、その点についての深い考察がされていて読みごたえがあるが、この研究はまだ始まったばかりだと言ってもいいだろう。

生成AIが人間と同じように本当に言葉を使えるようになるためには、この謎を解明することが不可欠であると私は考えている。

生成AIの機能は今後ますます発達していくことは確実であり、これまで人間が行っていたことが生成AIにどんどん奪われてしまうという事態は避けられそうにないと言われているが、こういう時代であるからこそ、人間とは何か、人間にしかできないことは何かというようなことを改めて考えてみる必要があるのではないだろうか。

(寅次郎 2025.3.25)

*本サイト掲載の記事、写真等の無断転用をお断りします。(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)