![]() 音羽の山寺-牛尾観音 法嚴寺史-

音羽の山寺-牛尾観音 法嚴寺史-![]()

第四章 延鎮と行叡(2)

鏡山次郎 著

鏡山次郎著『音羽の山寺-牛尾観音 法嚴寺史-』2015.4.18発行。

|

【清水寺の縁起】 | |

これに対して、法嚴寺の「本山」であった、清水寺の縁起については、当然『清水寺縁起』がもとになろうが、よくまとめられているのは『清水寺史』である。 |

||

世界遺産として有名な清水寺は、山号「音羽山」、別名「北観音寺」ともいい、平安時代から今日に至るまで、観音信仰の霊場として朝廷や民衆からの信仰を集め、「観音しるしを見する寺、清水・石山・長谷の御山」(『梁塵秘抄(りようじんひしよう)』)とも呼ばれている。 |

||

清水寺史編纂委員会『清水寺史』(第一巻通史(上)、平成七年・一九九五)によれば、清水寺の創建は、次のように書かれている。 |

||

|

||

実は清水寺に伝えられている『清水寺縁起』には、幾種類もあり、それぞれ『伝明衝本』『扶桑略記本』『建立記本』『今昔物語集本』『漢文縁起本』『仮名縁起本』『絵巻本』などと呼ばれている。こうした本には細部においてそれぞれ違いがあるものの、こうした『縁起』に基づき、清水寺の歴史に関して様々な文書で語られてきた。たとえば江戸時代初期に書かれた『京童』には次のように記載されている。 |

||

| |

|

|

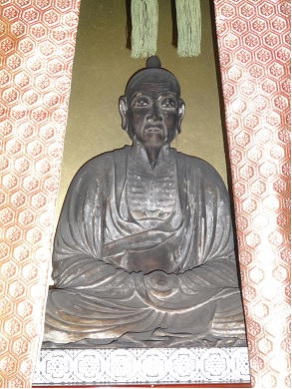

延鎮法師像(法嚴寺) |

幾種類もあるという『清水寺縁起』や、『清水寺史』などを基に整理すると、清水寺の縁起の骨格は、およそ次のようになる。(『 』は根拠となる出典) |

|

行叡居士像(法嚴寺) |

①宝亀九年(七七八)四月八日(『伝明衝本』『扶桑略記本』)大和国高市郡小島(子嶋)寺の賢心法師(後の延鎮) が、夢のお告げで金色に流れる水に導かれて今の清水寺の地である音羽山へ入山し、行叡と出会う。(『清水寺 縁起』) ②行叡は延鎮に「観世音の像を彫ってこの地に祀れ」と言って去り、山科の東峰(牛尾山)に沓が残る(『伝明衝 本』『扶桑略記本』)。 ③宝亀一一年(七八〇)四月一三日(『漢文縁起本』)、田村麻呂は妻の高子の病気平癒のため、坂上田村麻呂が入 山し、鹿の生肝をとろうとするが、延鎮に諭され改心、当山観世音菩薩の篤信者になり、十一面千手観音菩薩 像を安置。(『清水寺史』) ④坂上田村麻呂が、征夷大将軍になり、蝦夷を征する。その際、田村麻呂は、若武者と老僧(観音の使者である 毘沙門天と地蔵菩薩の化身)の加勢を得て戦いに勝利し、無事に都に帰ることができた。(『伝明衝本』『扶桑略 記本』) ⑤延暦一七年(七九八)七月二日(『伝明衝本』『扶 桑略記本』)、坂上田村麻呂は延鎮と協力して本堂 を大規模に改築し、観音像の脇侍として地蔵菩薩 と毘沙門天の像を造り、ともに祀った。「清水寺」 の額を掲げる。清水寺の本格的な創建。(『清水寺 史』) |

|

清水寺の「創建」年に関しては、以上のような流れの中で語られるため「七七八」年説、「七八〇」年説、「七九八」年説などが生まれる。先の『清水寺史』では「延暦一七年(七九八)・・・・ 清水寺が本格的な創建をみたわけであります」と語っているし、『古都巡礼 京都二六 清水寺』(森清範・田辺聖子 淡交社 二〇〇八年)などでは、「延暦一七年(七九八)、田村麻呂、本尊脇侍に地蔵菩薩、毘沙門天像を安置、「清水寺」の額をかかげる」としているが、『清水寺の謎』(加藤眞(清水寺学芸員)祥伝社、平成二四年・二〇一二)では「宝亀一一年(七八〇)、坂上田村麻呂、妻の安産のため鹿狩に登山し、音羽の滝の清水に導かれて滝上に止宿練行中の賢心に会い殺生の罪を諭され、妻を共に観音に帰依して仮仏殿を寄進し、十一面千手観音菩薩像を安置、清水寺を創建」としている。だいたいにおいて、「七七八年に「草創」、七八〇年に仮の創建、七九八年に本格的な創建と捉えておいて間違いがないのではないかと思われる。『清水寺史』では、次のように述べている。 |

||

|