| �z�[���y�[�W�g�b�v�ɖ߂� | �������ɖ߂� | �O�̃y�[�W�ɖ߂� | ���̃y�[�W�ɐi�� |

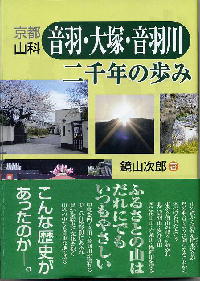

![]() ���s�R�ȁu���H�E��ˁE���H��v�n��E���N�̕���

���s�R�ȁu���H�E��ˁE���H��v�n��E���N�̕���![]()

���R���Y�@��

![]() ���Ƃ���

���Ƃ���

| �u�������v�� |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�u���s�R�ȁ@���H�E��ˁE���H��@���N�̕��݁v |

�@���@�Ɓ@���@�� �ΐ��Ƃӂ邳�� �@�@�@�ӂ邳�Ƃ̎R�Ɍ������ā@�������ƂȂ��@�ӂ邳�Ƃ̎R�́@���肪�������� �@�{���̖`���ɗL���Ȑΐ��̉̂��f���Ă���B���͕̉̂��̗Y�傳�ƕ�̂₳�����ӂƂ�������˔������悤�Ȃӂ邳�Ƃ̎R���A����������������A�����A��܂��Ă����Ƃ����p�A�ӂ邳�Ƃɑ����̖����̎v���A���ӂ��r�������̂ł��낤�B��̉̂̒��ɂ́A�ӂ邳�Ƃɂӂꂽ���̂������B����͑���܂��A�ӂ邳�Ƃւ̋��������������Ă����l�ł��邱�Ƃ������Ă���B �@�@�@���ɂ����ɏa�J���͗�������@�������ł̎R�������ł̐� �@�@�@�����Ēǂ��邲�Ƃ��ӂ邳�Ƃ��@�o(����)�����Ȃ��ݏ���邱�ƂȂ� �@�@�@�a�̂��Ǝv���̂�����N�����Ȃ�@�ڂɂ�������̉����Ȃ��� �@�@�@�ӂ邳�Ƃ��a�Ȃ�����ԏ�́@�l���݂̒��ɂ����ɂ䂭 �@�@�@��܂�����b(������)�̂��Ƃ��킪�S�@�ӂ邳�Ƃ̂��ƕ������ƂȂ� �@�@�@�c����������Ď��݂̂ق�т䂭�@�ӂ邳�Ƃ̐l�ɐS��� �@�ӂ邳�Ƃւ̎v���́A�ً��̒n�ɂ���l�قNj����ƌ�����B����͂܂��A�߂����������̎v���o�Əd�Ȃ邩��ł���B�ӂ邳�Ƃ������ɉ��������Ă��ꂽ����A�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�����Ŏ��������������ƁA�����Ɏ������ւ�����Ƃ������ƁA�����ɂ��܂��܂Ȏv���o������Ƃ������Ƃ��M�d�Ȃ̂ł���B��������l�ɂƂ��ẮA�����́u�ӂ邳�Ɓv�́A���܂��܂ȏꏊ�A���܂��܂Ȏv���o�ł��邩���m��Ȃ����A���̎R�ȂŐ��܂�A�炿�A���̎R�Ȃ��u�ӂ邳�Ɓv�Ƃ���q�ǂ������A�܂����ꂩ�琶�܂�Ă���ł��낤�q�ǂ������ɂ́A���ЁA���炵���u�ӂ邳�ƎR�ȁv���c���Ă�肽�����̂ł���B �u�R�ȁv�Ƃ������O �@�u�R�ȁv�̖������j��͂��߂ēo�ꂵ���̂́w���{���I�x�ŁA�u�i�V�q(�Ă��)�j�V�c�A�R�Ȗ�ɏc��(����)�����܂Ӂv�i�V�q���i�Z�Z��j�N�܌��ܓ��j�Ə�����Ă���̂��ŏ��ł���B���ꂩ��A��O�l�Z�N���o�����݂��Ȃ��A�������͕��ʂɂ��̒n���u�R�ȁv�ƌĂ�ł���B�������A���́u�R�ȁv�Ƃ������t���̂��A���x�����j��̌Ì�ɂȂ肩�������Ƃ��������B �@���a�Z�i���O��j�N�A�����̉F���S�R�Ȓ������s�s���R��ɕғ����ꂽ�Ƃ��A���ʂł���A�Ⴆ�u���s�s���R�批�H�������v�Ƃ����悤�ɁA�R�Ȃ̖��O�͏����Ă��܂��Ƃ���ł������B�������A���ꂪ�u���s�s���R��R�ȉ��H�������v�Ƃ����悤�Ɂu�R�ȁv�̖����c�����̂́A�u�R�ȁv�̖��ɂ������n���̋����v�]������������ł���B�ғ��ɐ旧���a�l�i�����j�N�\�ꌎ�l���ɓ����̎R�Ȓ���i���c��j�͖����v�ŋ��s�s�ւ̕ғ�����]����ӌ������̑����Ă��邪�A���̕t���Ɋ�]�����Ƃ��āu�R�ȋ�Ƃ��邱�Ɓv�L���Ă���B���ǁu��v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������A���̒n���Z���̋�����]���āA�Z���̒��Ɂu�R�ȁv�����邱�ƂɂȂ����̂ł���B �@�܂��A���a�܈�i��㎵�Z�j�N�̎R�ȋ�Ɨ��̍ۂɂ��A�u�R�ȁv�̖����������@���������B���a�܁Z�i��㎵�܁j�N�Z���Ɂu���s�s���撲����v���ݒu����A���R��ƉE����̕��悪���\���ꂽ���A�R�ȂɊւ��ẮA�u������v�u����v�Ă��������B���������̈Ă��ʂ��Ă����Ƃ�����A���݁A�������́A���̒n���u������v�Ƃ��u����v�ȂǂƌĂсA�u�R�ȁv�ɂ��Ắu�̂́A�����������O�ŌĂ�Ă����v�Ƃ������x�ɂȂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B����������������Ȃ������̂́A������ψ��̈�l�Ƃ��āA�����A���H�w�掩���A�����ł��������쒆�����Y��A�s�̎R�Ȏx�����ł������l�{�L�i����R�ȋ撷�j���͂��߂Ƃ����n���̐��ł������Ƃ����B���������u�R�ȁv�ւ̈����E�M�ӂ̐��̒��ŁA���̒n�́u�R�ȋ�v�Ƃ��Ēa���������̂ł���B �@���a�܁i���O�Z�j�N�A�����̋��s�{�F���S�R�Ȓ����A���s�s�ɍ��������O�N�A�R�Ȃ̐�l�����́A����̗��j���w���s�{�R�Ȓ����x�ɂ܂Ƃ߁A���̒��ŎR�Ȃւ̎v�����A�����̎v�������߂Ď��̂悤�ɏ����c���Ă���B

�@�u�R�ȁv�Ƃ������O���̂��̂��A�����Ď����I�ɑ����Ă����킯�ł͂Ȃ��B�l�X�̐S�̒��ɁA�ӎ�������咣����Ȃ���A���O����`������Ȃ��B�u�R�ȁv�́A�������āA�n����l�����̔M���v���̒��Ŏ���A�`�����Ă����̂ł���B�������́A���́u�R�ȁv�Ƃ������t�̑�����A���߂Ċ�����K�v������̂ł͂Ȃ����낤���B �@�ߋ��̗��j���Ȃ������Ƃ���ɂ́A�V�������j�͉������܂�Ȃ��B����́A�ߋ��̗��j�̐ςݏd�˂Ɍ��݂�����A�����͂��̏�ɐςݏd�˂čs�����̂�����ł���B�����A���������A���̐S�̒��ɋ��y�̋L���������Ă���Ȃ�A������Ăъo�܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A�������ɂ��̋L�����Ȃ��Ȃ�A������w�˂Ȃ�Ȃ��B����́A���y�̖���������c�݂ɕK�v������ł���B �{���̏\�� �@���̖{�ɏ�����Ă�����̂́A���̐��N�ԂɎ����������߂Ă������̂�����ɂ܂Ƃ߂����̂ł���B�e�͂ɂ������҂̈Ӑ}�ɂ��Ď�ӂ�Ă݂����B

����́u�R�ȏ\�O���v �@�����́u�R�Ȏ����v�̓`�����p���A���݂͎R�ȏ\�O�w��̎����A����i�����A�j�ɂ��u�R�ȏ\�O���v�ƌ����Ă��悢�悤�ȁA�n��I�܂Ƃ܂�̊ς�悵�Ă���B���́A���ꂩ��̎R�Ȃ̂܂��Â���ɂ����āA���̒n��I�܂Ƃ܂�̒P�ʂ��A����ɏd�v���������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�����āA���̂܂Ƃ܂�̒��S�́u�n��R�~���j�e�B�v�������ɖL���ɑ��݂��Ă��邩�ł���A���̃R�~���j�e�B�̋��ʂ̊�ՂƂȂ�̂́A���R�I�����i���R�I�i�ρj�A���j�I�E�����I�����i���j�E�����I�i�ρj�ƁA���݂̓����i�l���I�i�ρj�ւ̗����Ƌ��L�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�����n��̓����i�i�ρj�𖾂炩�ɂ��āA�n��Z�����ʂ̗����ւƍL���邱�Ƃ́A�n��́u�܂��Â���v���A�y�䂩��x������̂ł���ƍl���Ă���B �@���ꂩ��́u�܂��Â���v�́A�n��̃R�~���j�e�B�Ɋ�Ղ������Ȃ��^���ł́A�{���̉^�����蓾�Ȃ��B�u�܂��Â���v��ʂ��āu�n��̃R�~���j�e�B�v�Â�������A�u�n��̃R�~���j�e�B�v�Â����ʂ��āu�܂��Â���v�𐄐i���Ă����K�v������B �@�R�~���j�e�B�̏�Ƃ��ẮA�n��̎����A����⒬����E������͂��ꂩ����ˑR�Ƃ��Ēn��R�~���j�e�B��S�����S�I���݂ł��葱���邾�낤�B�l�Ԃ��W�܂��ċ��ɏZ�ނƂ�����������������A�ӂ���̈��A��e�r�����A�n�敟���A�S�~�̏����Ȃǒn������A�h�ƁE�h�ЂȂNjً}���̏����������X�A�n��̋����������x����n���I�Z���g�D�̑��݈Ӌ`�����邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B �@�����āA����ƂƂ��ɁA����Љ�̓����A�c��̑ސE�Ȃǂɂ���āA�Z�ޏꏊ�ł̐����̔�d��d�v�������ԓI�E���e�I�ɂ�����܂łƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǑ傫���Ȃ���錻�݁A�R�~���j�e�B�̏�Ƃ��Ă̑��l�Ȍ`�Ԃ̑��݂��d������K�v������B�n��ł̎���I�c�̂̑��l�ȃT�[�N�������A�{�����e�B�A�����A�m�o�n�����Ȃǂ��[���������قǁA�L���Ȓn��R�~���j�e�B������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �@�����n��ɂ�����R�~���j�e�B�̏�̌`���ƁA���l�ȃl�b�g���[�N���`�����邱�ƁB�����ɁA���ꂩ��́u�܂��Â���v���W�̌_�@�ƓW�]������ł���̂ł͂Ȃ����ƍl����B �@���̏Z��ł���i�˃����E���R�E����j�n��ł��A�u�ӂ邳�Ƃ̗ǂ������������܂��Â����i�߂��i�ӂ邳�Ƃ̉�j�v�ȂǁA�����₩�Ȏ��g�݂��i��ł��邪�A��l�ЂƂ肪�A�����̂ł��邱�Ƃ���n�߂āA�R�Ȃ̂܂��Â���Ɋւ���Ă����A����͍Ō�ɂ͑傫�ȃl�b�g���[�N�ɔ��W���邾�낤���A���������\�O������l���x����R�ȂƂ��āA����Ƃ����W���Ă����n��ƂȂ�ɈႢ�Ȃ��B���S���ĕ�点��R�ȁA�����ɏZ��ŗǂ������Ǝv����R�ȁA���N�̗��j�E�����E�`�����p������ɔ��W������R�ȂւƁA�傫�ȕ��݂�i�߂�ɈႢ�Ȃ��B �o�łɂ�����ꌾ �@���̖{�́A�R�ȂɏZ��ł���\�O������l�̒��́A���ʂ̈�Z�������������̂ł���B���́A���j�̐��Ƃł��Ȃ����A��w�̌����҂ł��Ȃ��B�{�i�I�ȋ��y�j�����Ƃł��Ȃ��A�����Č����u�R�Ȃ��D���v�Ƃ������x�́A���̕���ł͑f�l�̖�O���ł���B����́A���̖{�̒��ɂ͊ԈႢ������������ɈႢ�Ȃ����A��ʓI�Ȏ��グ���������Ă��Ȃ��������ɈႢ�Ȃ��B���̖{�͌����Ċ��S�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�������A���������{��n���̐l�ɒ���Ƃ������Ƃ͈�ԓ���Ƃ������Ƃ������Ă���B���̂��Ƃ����A�n��̗��j�ɂ��Ă͒n���̐l����Ԃ悭�m���Ă����邩��ł���B �@�������A�p��E��ŁA�����Ă��̖{���u�b��v�Ƃ��Ē����Ă݂����B�����Ď��������̏Z��ł���n����������u���������v�ɂ��Ă��炦��Ɗ���Ă���B�݂�Ȃ̊�ŁA�n��̗��j���ӂ�Ԃ�A���߂āA�����ɓ`�����Ă���`���A�����A���y�A���̒n�ɐ������l�X�̊�сE�߂��݁E�w�́E�����̒m�b�ȂǁA���܂��܂Ȃ��Ƃ�L���Ɍ㐢�ɓ`���Ă����������̂��Ǝv���Ă���B����́A�����܂��A����Ȃ��u���̒n�v������́u�̋�(�ӂ邳��)�v�Ɗ����A����������҂̈�l������ł���B �@���̖{�̎��M�Ɋւ��ẮA���O�͏ȗ������Ă����������A�n���̋��y�j�����ƁA�u��܂��Ȃ�������v�̃����o�[�A�u�ӂ邳�Ƃ̉�v�̃����o�[�A���H�E�l�m�{�E���R�E�E�����E��˂Ȃǂ̒n���̕��X�A�Ў��A���X���w�Z�W�҂ȂǁA���܂��܂ȕ��ɂ����b�ɂȂ����B�����Ȃ���A���������\���グ�����B �@�@�@�@�@�@������\��i��Z�Z��j�N�@�����@�g���@�@�@�@�@���ҋL�� |

| �z�[���y�[�W�g�b�v�ɖ߂� | �������ɖ߂� | �O�̃y�[�W�ɖ߂� | ���̃y�[�W�ɐi�� |