![]() 鏡山次郎のやましな 温故知新

鏡山次郎のやましな 温故知新![]()

313

鏡山次郎 作

旧東海道やその周辺を歩いていただいて、ぜひ「車石」を見つけていただきたい・・・・四ノ宮の車石【音羽学区】

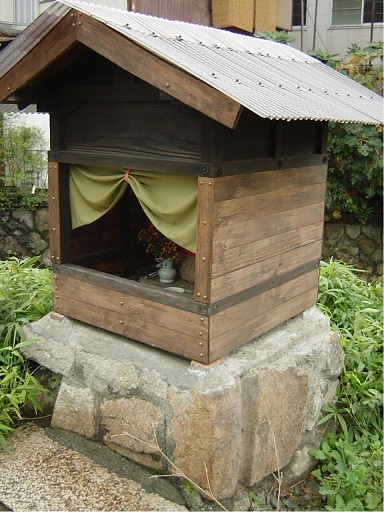

お地蔵さんの祠の台石に使われている車石

この作品は、京都市山科区役所の公式アプリ「やましなプラス+」のコラムに掲載された鏡山次郎の作品を、山科区役所の了解を得て掲載しているものです。

「車石(くるまいし)」は、東海道(大津~三条間)や、竹田街道、鳥羽街道など、京都周辺の「車道(くるまみち)」に敷かれた石畳で、牛が米俵などを積んだ牛車を引いて、頻繁に通ったために輪形が残った石である。輪形石(わがたいし)とも呼ばれた。

大津から山科を経て三条まで向かう東海道には、江戸時代初期から側道に「車道」は設置されていたが、逢坂山峠や日ノ岡峠などの難所があって、荷物の輸送に大変困難を極めたことから、江戸時代中期から後期にかけて車石が設置されていった。

やがて近代に入って、琵琶湖疏水が出来たり、鉄道が開通したりして、牛車による輸送や車石は不要となり、三条通の道路改修の機会に掘り出され、放置されていった。しかし、こうした敷石は再利用もできるから、やがて近隣の住民達がもらい受け、石垣や庭石などに再利用して残され、山科では主に旧東海道筋周辺で、現在でも見かけることができる。

今年の春にNHK総合テレビ「ブラタモリ 京都山科編」番組の中でも、車石が紹介されていたから、改めて注目された方も多かったに違いない。江戸時代には、琵琶湖を経由して大津に集積された米を京都や大阪に運ぶには、陸路である東海道を通るしかなく、山科が京都と大津を結ぶ唯一のルートだったからこそ、前代未聞の12kmにわたる「歩車分離の道」と「車石」を生み出したのだった。「車石」は、その先進的な工夫を生み出した歴史的痕跡である。

番組収録ロケでは、天智天皇陵前から日ノ岡峠の車石広場まで歩いたのだが、ただ、時間的な都合からか放送は陵ヶ岡小学校の北側あたりまでだったのが残念だった。

番組放映後、多くの方から「車石は、どこで見られるのか?」という問い合わせがあった。結論から言えば、旧東海道筋を歩いて少し探せば、その周辺にいくらでも見つかる。特に、先の御陵~日ノ岡間と共に、山科~追分間にも多く残っている。

四ノ宮地域についていくつか紹介すると、まず有名な徳林庵(四宮地蔵)前に立つと、道路をはさんで南側、四ノ宮川横に小さなお地蔵さんの祠(写真1)があるが、その祠の台石にいくつかの車石が使われている。十数年前には、四宮地蔵の前にも立派な車石が一つ置かれていたのだが、これはいつの間にか無くなってしまった。また、横の道を北へ向かって十禅寺の東側に琵琶琴元祖四宮大明神があるが、その祠の横にある修験者の建物(写真2)の土台にも2つの車石が使われている。そして四宮地蔵前から、東海道筋を東へ歩いていくと、いくつかの民家の石垣や庭にも残っているが、これは民有地なので勝手に入っていくことはできない。また用水路の中にも車石(写真3)が使われている。「三井寺観音道」道標を過ぎて、旧街道が三条通と交わる辺りにも、個人のお宅のご好意で車石が展示されている場所(写真4)がある。

その他、これは音羽川学区になるが、三条通と四ノ宮川が交差する場所から川沿いに南に歩くと、民家の石垣にたくさんの車石が使われている家や、川沿いに車石が並べて置かれている場所を目にすることができる。陸橋を渡って歩くと追分に閑栖寺(かんせいじ)というお寺があり、その境内には、車石が並べられ、当時の車道や人馬道が再現(写真5)されている。

興味のある方は、旧東海道やその周辺を歩いていただいて、ぜひ「車石」を見つけていただきたい。(鏡山次郎)