![]() 鏡山次郎のやましな 温故知新

鏡山次郎のやましな 温故知新![]()

304

鏡山次郎 作

昔、山科では農家の副業は「お茶」(茶葉)の生産で、重要な収入源ともなっていた・・・・山科茶業と小野地域【小野学区】

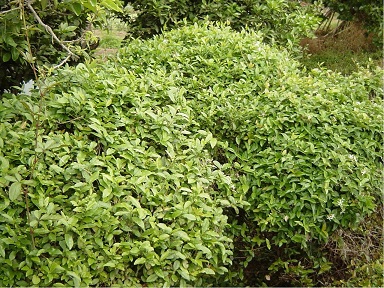

*小野地域にに自生しているお茶の木

この作品は、京都市山科区役所の公式アプリ「やましなプラス+」のコラムに掲載された鏡山次郎の作品を、山科区役所の了解を得て掲載しているものです。

小野学区は、平成27年度(2015年度)の国勢調査によれば、65歳以上の人口比率が23.7%と、高齢化の進む山科の中では一番高齢化率が低い地域である。外環状線と地下鉄東西線などで交通が便利になり、それだけ若い人たちも多く住んでいるのだろう。

最近、外環状線沿いなどで都市化が進んではいるが、まだまだ自然豊かな風景を残している地域でもある。この地域の人たちは、どのような暮らしをしてきたのだろうか、新しく移り住んできた人にも知ってほしい。

小野地域は南の宇治と近いこともあり、100年ほど前までは「茶畑」(茶園)が広がり、茶葉の生産が盛んであった。残念なことだが、今日では、かつて山科が茶葉の一大生産地であったこと自体を知る人が、きわめて少なくなっている。

明治から昭和初期にかけて、山科は「お茶」(茶葉)の生産地として有名であった。ただ宇治地域と違うのは茶業が専業ではなく、農家の「副業」として発達した点にある。

小野地域は、この頃、山科茶業の中心的役割を果たしていた。『昭和3年度起 郷土誌資料』(勧修小学校)によれば、「宇治郡茶業組合事業計画 昭和3年度」の中で「二、共同製茶ノ奨励 本府ノ奨励ニ基ク模範共同製茶組合ヲ山科町字小野に設置スル」とされ、ここを模範に「各町村ニ於テ共同製茶組合並ニ共同作業所ノ設置ヲ奨勧スル」としている。昭和3年(1928)、小野を拠点に新たに「山科町」に5反歩(約5000㎡)の新植茶園の造成も計画されていた。そのため、害虫駆除、水利の改善や共同管理、肥料の共同購入、荒廃茶園の復興、講習会や講演会の開催、また品評会の開催などが取り組まれた。また学校に対しても「小学校教員児童ニ対シ茶業知識ノ涵養ヲナシ郷土愛ノ向上ニ努メル」と要請されている。大正~昭和初期にかけて、山科において「茶業」は重要な産業になっており、その先端を小野地域が担っていたことがわかる。

同書によれば「製茶(山科町)」として、山科全体で10町2反歩(約10万980㎡)の茶園があり、生産量は2万120貫(約7万5450kg)、生産地は、勧修寺・小野・大宅・椥辻・東野・音羽・小山・西野山の8地域とあり、その振興の中心地として小野地域があった。

この生産量を明治初期の『京都府地誌』と比べてみると、同誌では村ごとに「貫(かん)」「匁(もんめ)」などで書かれていて変換がややこしいが、計算するとおよそ3万8908kgになるから、約50年間で生産量が2倍近くになっている。ただ、明治期には生産地が18村(地域)あり、昭和の記録で山科北部地域の名が消えているのは、近代化の影響で、北部では茶園が無くなってきたのかも知れない。

これ以降、山科での「お茶」(茶葉)の生産は、残念ながら衰退の一路をたどる。茶園は無くなり、その地は他に転用された。近代化の波が、さらに勢いを増して押し寄せ、昭和6年(1931)4月1日、「宇治郡山科町」は、「京都市東山区山科」(町から市へ)と、その名を変えていく。(鏡山次郎)