![]() 鏡山次郎のやましな 温故知新

鏡山次郎のやましな 温故知新![]()

300

鏡山次郎 作

山科の人口増加による小学校建設にはさまざまな苦労があった・・・・幻の「四ノ宮小学校」【音羽学区】

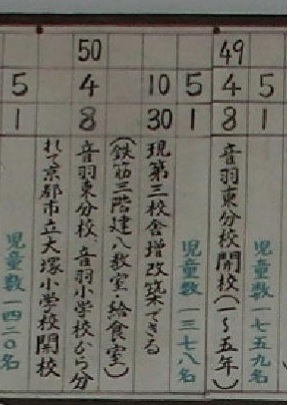

音羽小学校の歴史年表から(音羽小学校所蔵)

この作品は、京都市山科区役所の公式アプリ「やましなプラス+」のコラムに掲載された鏡山次郎の作品を、山科区役所の了解を得て掲載しているものです。

山科の人口は、終戦後の昭和25年(1950)には3万2341人であったものが、25年後の昭和50年(1975)には7万7719人と2倍以上に増加している。その主な原因は農地の宅地化による住宅建設、特にこの時期は、「団塊世代」の学齢期にも当たっていた。そのため、音羽小学校をはじめ山科の各学校は軒並みマンモス校と化し、分校・新設学校が各地で建設されることになった訳だが、その新学校建設の模索の途上で「四ノ宮小学校」構想があったことを知る人は少ない。

第1回目に話が出たのは、「大塚小学校」が独立開校する前の昭和40年代のことである。小金塚団地が新しく開発され、さらにマンモス校化した音羽小学校の分校・新設校建設の予定地としていくつかの模索が行われたが、その中の一つに「四ノ宮川原町の東側地域」があった。その頃すでに川原町の西側は宅地化されていたが、東側にはまだ空地が残されていた。この地のメリットは、小金塚地域を含めた校区の中央の位置になるために、場所的には大変良かったのである。

しかしながら残念なことに、学校建設に必要な面積としては不足しており、用地確保のためには、その東側の滋賀県大津市横木二丁目の土地も購入しなければならず、他県との折衝に時間がかかるということで、結局は断念せざるを得なかった。また別に、四ノ宮泓(ふけ)の道路公団用地も模索された。当時は名神高速道路建設も終了しており、場所は空地になっていたのである。しかしこれも、名神高速道路東インターチェンジへの出入口近くにあたり、排気ガスがもたらす健康被害の問題や児童の交通事故への心配などから、立ち消えになってしまった。

結局、建設されたのは大塚野溝町59番地の土地で、「大塚小学校」であった。大塚小学校は、音羽小学校の児童数増加に伴い、昭和49年(1974)「音羽東分校」として発足、翌年の昭和50年(1975)4月に音羽小学校から分かれて「京都市立大塚小学校」として開校した。

続いて第2回目に話が出たのは、昭和50年代初期の頃である。大塚小学校独立後も音羽小学校の児童数は増加を続け、当時1700名程度のマンモス校となっていた。そこで、新たなる学校建設に向けて模索が続けられたが、その候補地の一つに再び「四ノ宮小学校」構想が浮上した。昭和54年(1979)にあがった今回の候補地は一燈園の東方で、まず小金塚地区と四ノ宮地区の児童が通う分校にしてはどうかというのであった。

しかし、この地は滋賀県に位置する場所になるので、いろいろと検討されていたが、結論が出ないままになっていた。ところが、その時点で音羽中学校の大塚地域への移転が決まり、その場所が空くことになったので、結局、音羽西林36番地に「音羽川小学校」として建設されることになったのである。

音羽川小学校は、昭和55年(1980)4月、音羽小学校から分かれて、独立・開校した。校名「音羽川」は、学校のすぐ南側を流れる音羽川に由来して命名された。校章の由来については、中心に頭文字の「音」の字が入り、両側に希望を持って未来に羽ばたく2枚の「羽」を広げ、縦に清水の「川」を表して校名を象徴している。

こうして残念ながら、「四ノ宮小学校」は、2度にわたり候補に浮上しながら、用地確保等の困難さから、結局「幻」に終わってしまったのである。(鏡山次郎)