![]() 鏡山次郎のやましな 温故知新

鏡山次郎のやましな 温故知新![]()

296

鏡山次郎 作

「洛東最大の遺跡」と言われながら、なかなか実感しにくい場合は・・・・中臣遺跡【勧修学区】

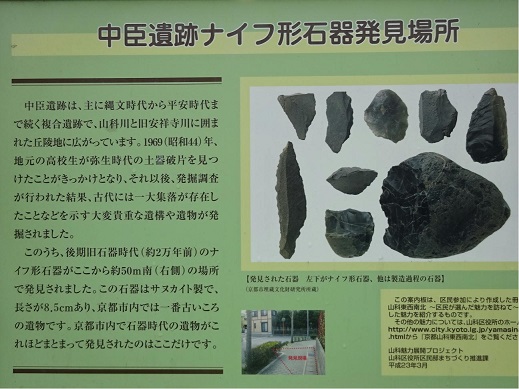

旧石器時代のナイフ形石器が発見されたという解説板

この作品は、京都市山科区役所の公式アプリ「やましなプラス+」のコラムに掲載された鏡山次郎の作品を、山科区役所の了解を得て掲載しているものです。

「洛東最大の遺跡」と言われながら、本体は地面の下に埋もれているため、実際にはなかなか実感しにくいのが中臣遺跡である。発掘調査での現地説明会や、出土品(遺物)の展示などを見る機会があれば、イメージがわきやすいのだが、なかなかそういう機会には巡り会えない。地元の一般住民としては、どうすれば良いのだろうか。

そもそも「中臣遺跡」とは、どんな遺跡なのだろうか。

山科盆地の中央を山科川が南流し、それに西側から南流してきた旧安祥寺川が合流しているが、中臣遺跡は、この両川の合流地点北方に広がる栗栖野丘陵の台地上(下位洪積段丘)一帯に位置している。

中臣遺跡の総面積は10万平方メートル以上と推定されている。プロ野球12球団の球場で最も広いといわれている甲子園球場のグラウンドの広さが約1万3000平方メートルだから、実に8~10倍近い大きさだ。

調査・検出された遺構・遺物は、旧石器時代後期のナイフ型石器をはじめ、縄文時代後期の土壙墓(どこうぼ)・弥生時代中期の方形周溝墓(しゅうこうぼ)・弥生時代中期~古墳時代後期に及ぶ竪穴式住居多数、掘立柱建物跡、平安時代の井戸跡など、きわめて多岐にわたるもので、縄文時代~平安時代まで断続的に続く、先人達の生活跡であったことが解っている。

出土した一番古い遺物は、第74次調査で見つかった約2万5000年前のものと推定される旧石器時代後期のナイフ型石器である。その他の調査でも旧石器時代のものとして有舌尖頭器(ゆうぜつせんとうき)も出土している。縄文時代のものとしては、鏃(やじり)・槍先などの石器、縄文土器、晩期の土器棺墓なども発掘されているし、また弥生時代のものとして、弥生式土器、石斧(いしおの・せきふ)などの石器、竪穴式住居、方形周溝墓などが発見されている。そして古墳時代~飛鳥時代には、土師器(はじき)・須恵器(すえき)・朝鮮半島(百済)製の土器のほか、竪穴式住居跡(多数)、掘立柱建物、土壙墓・古墳などが多数見つかっている。奈良~平安時代にかけても、土師器・須恵器のほか、掘立柱建物、土壙墓などが発見され、太古から中世にかけての長い間、この地で人々の生活が営まれてきたことが確認できるという。遺跡規模・出土品(遺物)も多く、長い年月の遺跡が重なる複合遺跡で、日本の歴史を知る上でも貴重な遺跡と言える。

地元の一般住民でも、この中臣遺跡の概要や出土品(遺物)を、日常的に知ることができる機会もある。

まず中臣遺跡の概要については、

(1)勧修寺東栗栖野町、京都市勧修寺第二市営住宅前の中臣遺跡解説石板

(2)勧修寺西栗栖野町、西金ヶ崎公園内の石碑

(3)新十条通・栗栖野バス停付近、ナイフ型石器発見場所解説板

などは、現地に行けば見ることができる。また、出土品(遺物)については、

(1)京都市考古博物館の常設展示(ナイフ型石器等)

(2)京都市山科区役所玄関入口の展示ケース

(3)地下鉄椥辻駅改札口付近の展示ケース(展示品入替有)

などで実物を見ることができる。その他にも、地元の小学校や大学などで、教育活動の一環として展示されている場合があるが、これは事前確認と見学の許可を得ることが必要となる。

中臣遺跡は、山科だけでなく京都でも重要な遺跡なので、いつか地元でも「中臣遺跡資料館」のようなものができて、住民が気軽に見学し、中臣遺跡に身近に接し、学べることができるようになりたいと願っている。(鏡山次郎)