| 鏡山次郎HP |

ふるさとの会文章部会 なにば 編

ふるさとの会文章部会 なにば 編

(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 文章部会 部員)

生成AIの今 Gemini

スマホなどの音声アシスタントや検索にはAIが使われていて、すでにAIは生活の中に溶け込んでいますが、その進化は目覚ましく、AIについての情報は数か月から1年で陳腐化すると言われています。そのスピードにはついていけないような気がしています。しかし、AIを避けて生きていくことも不可能だと思います。AIとどうやって付き合っていくか、今は様子見です。

私がAIに関心を持った理由は三つあります。一つめはGoogle Geminiに情報をもらったり、文章作成機能で遊んだりするようになったからです。

二つめはカズオ・イシグロの『クララとお日さま』を読んで、小中学校が消滅し、AF(Artificial Friend)が身近にいる近未来について考えさせられたからです。

三つめは京都で開発中の対話型AIのモニターを引き受け、AIとの会話の難しさを実感しているからです。

今回のコラムでは主に一つ目のGeminiについてお話しします。

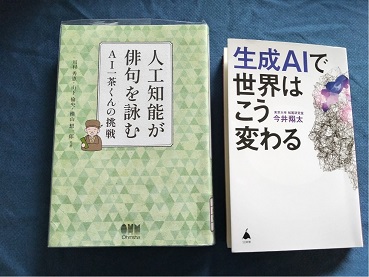

『生成AIで世界はこう変わる』(今井翔太 2024)によると、AI (Artificial Intelligence 人工知能)という語が現れたのは1956年にアメリカで開催されたダートマス会議が初めてだったそうです。1960~70年代に第一次AIブームが起こり、迷路やボードゲームなどの問題が解ける「探索と推論」の得意なAIが開発されましたが、この時点ではまだ社会に役立つものではなかったようです。1980~90年代に第二次AIブームが起こり、人間の持っている知識をAIに詰め込みました。しかし、知識には限りがなく、また、AIに記述で知識を教え込むには手間がかかりすぎるということで、ブームは下火になりました。2012年ごろから第三次AIブームが始まり、大量のデータから機械が自分で学習する機械学習が主流となりました。それが現在の「ディープラーニング(深層学習)」につながっていきます。

Geminiに「ディープラーニング」について聞くと、次のように答えてくれました。「ディープラーニングでは、大量のデータをコンピュータに与えることで、コンピュータ自身が自動的に特徴量を学習します。これにより、人間が思いつかないような複雑な特徴量も学習できるため、より高度な認識や判断が可能になります。(中略)ディープラーニングは、ニューラルネットワークと呼ばれる人間の脳の神経細胞(ニューロン)を模倣したネットワークを使用します。」

専門的でなかなか難しい説明文です。要するに、昔は人間がいちいちデータを与えていたけれど、今はその手間を省くことができ、人間の脳の仕組みを模した複雑なネットワークを使いAI自身が大量のデータを分析処理し、自分で学習していくということですね。そして、AIは人間の脳のキャパシティーをはるかに超えた学習能力やタスク処理能力があるのだと解釈しました。

Geminiはディープラーニングの応用として、画像認識(自動運転車の障害物認識など)、音声認識(音声アシスタント、文字起こしなど)、自然言語処理(翻訳、文章作成など)、医療(画像診断など)があることも教えてくれました。

さらに、自らもAIでありながら、GeminiはAI開発のデメリットを隠さず、ちゃんと示してくれます。情報量が多かったので、半分ぐらいカットしましたが、Geminiが開示したデメリットは以下の5点です。⇒は私のコメントです。

1.莫大なデータ処理量

例えば、画像認識AIであれば、数百万枚の画像データを学習させることで、様々な物体を認識できるようになります。これらのデータを処理するためには、高度な計算能力を持つコンピュータが必要になります。 ⇒ かなりのコストがかかる。

2. 複雑な計算処理

ディープラーニングでは、多層のニューラルネットワークを使用するため、計算量が膨大になります。これらの計算を効率的に行うためには、高性能なGPU(Graphics Processing Unit)などのハードウェアが必要になります。

⇒ 高価なGPUを大量に備えた巨大な施設が必要であり、かなりのコストがかかる。

3. 学習時間の長さ

大規模なデータセットや複雑なモデルを使用する場合、数日から数週間、あるいは数ヶ月単位で学習に時間がかかることもあります。 ⇒ 時間がかかる。

4. 電力消費

大規模なデータセンターでAIモデルを学習させる場合、莫大な電力消費量になることがあります。電力消費量の増加は、コストだけでなく、環境負荷にもつながる可能性があります。

⇒ エネルギーを節約するどころか、消費しまくることになり、新たな環境問題が起こる。

5. 人的コスト

データ収集、モデル設計、学習、評価など、様々な工程で専門家が関わるため、人件費も大きなコストとなります。 ⇒ 雇用の面ではプラスになる。

特に気になるのは、大量のGPUを使うために広大な土地と施設と電力が必要になるということです。ソフトバンクとOpen AIが手を組んで、アメリカでAIインフラを整備する「スターゲート計画」があるそうですが、膨大な費用もかかりますし、果たして実現するのでしょうか。

今回は実験的にGeminiに俳句作成と文章作成をお願いしてみました。最初は俳句です。俳句のテーマとして「山科疏水、桜」を出しました。すると、Geminiはこんな俳句を作ってくれました。( )は私の評。

山科や 疏水に映る 桜かな (「山科や」に違和感)

春の風 桜並木を 駆け抜ける (「春」と「桜」 二重季語で凡庸)

散りゆくも また美しき 桜かな (「美しき」が陳腐)

山科の 桜の下で 憩うかな (「山科」のどこ?)

夜の闇に 浮かび上がる 桜かな (ホラー俳句? 全体になんかぎこちない)

「かな」で俳句感を出そうとしているのが笑えます。私はボロクソにけなしていますが、一応俳句の定型に当てはまっているので、Geminiは俳句の初心者と言えます。

一方、北海道大学で開発されたAI一茶くんは優秀で、人間とも俳句を競い合います。『人工知能が俳句を詠む AI一茶くんの挑戦』(2021 川村秀憲、山下倫央、横山想一郎)に出てきた冬の俳句をいくつか紹介します。( )は私の感想。

AI一茶くんは俳句に特化して開発されたため、Gemini俳句と比べてかなり高いレベルに達しています。けなす箇所が見つからず、くやしいけれど、脱帽するしかないです。

交番で時計を覗き冬の市 (古き良き時代? なつかしい感じ)

冬の月めがねはづしてまなこ澄む (キーンと冷たく透明な空気を感じる)

あかときのひかりのなかの湯ざめかな (「あかとき」が古風)

狐火の舌なめらかにわかれけり (妖怪? こわいけど、面白い)

大粒に日が射し落ちて雪の上 (太陽が輝く雪景色。まぶしそう)

次に、Geminiに文章作成タスクを課し、「山科川沿い、青空、雪、アオサギ、犬、カフェ を使った文章を作ってください」と頼んだら、以下の三種の文章が出力されました。

1.情景が浮かぶ短文

冬の晴れた朝、山科川沿いのカフェに立ち寄ると、窓から見えるのは雪を抱いた山々の美しい姿でした。青空の下、川面はきらきらと輝き、アオサギが悠然と舞い降りるのが見えます。カフェのテラスには、愛らしい犬が飼い主と戯れる姿があり、その光景はまるで絵画のようでした。温かいコーヒーを片手に、この静かで穏やかな時間を過ごすのは、至福のひとときです。

2.ストーリーが生まれる短文

雪が降った翌朝、私は愛犬を連れて山科川沿いを散歩に出かけた。青空の下、雪をまとった山々が荘厳な雰囲気を醸し出す。川沿いのカフェで休憩していると、アオサギが近くの木に止まった。その優雅な姿に見とれていると、隣の席では犬連れの客が楽しそうに会話をしている。私も愛犬も、この美しい景色の中で、心温まる時間を過ごした。

3.詩的な短文

山科川のほとり、雪解け進む青空の下。 カフェの窓辺に、犬とアオサギの静かなる共演。 冬の終わりを告げる、優しい光。

ポイント

● 五感を刺激する言葉選び: 視覚的な「雪」「青空」「アオサギ」、聴覚的な「川のせせらぎ」、触覚的な「コーヒーの温かさ」など、五感を刺激する言葉を使うことで、読者に情景が伝わりやすくなります。

● 比喩表現: 「雪を抱いた山々」や「川面はきらきらと輝き」のように、比喩表現を使うことで、情景を豊かに表現できます。

● 情景描写と感情表現: 情景描写に加えて、「至福のひととき」や「心温まる時間」といった感情表現を加えることで、読者の共感を呼びやすくなります。

Geminiの作成した文章は修飾語が多く、恥じらいもなく大げさな形容詞を使っていて、素人臭い文章です。文学モドキとも言えます。俳句に続いて、またもGeminiの作品をけなしてしまいましたが、予想外だったのは、頼んでもいないのに短文のカテゴリーを三つに分類している点です。特別サービスですね。さらに、「ポイント」で書き方指導を付加し、AI教師のような役割も果たそうとしています。ただし、主として私が批判したことを文章の書き方のポイントとして示しているので、実際に役に立つ指導かどうかは疑問です。

しかしながら、単純な文章作成の依頼にこれだけ応えようとするGeminiの誠意(?)には驚きました。AIの進化は速いので、今後深層学習が進み、もっと優秀な俳句や文章を出してくる可能性もあります。Geminiとは今後も付き合っていこうと思っています。

(なにば 2025年2月25日)

*本サイト掲載の記事、写真等の無断転用をお断りします。(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)